全国対応・来所不要の司法書士事務所です。 MKリーガルでは、オンラインで相続登記や商業登記などを承っており、遠方にお住まいの方やご多忙な方も安心してご依頼いただけます。ご相談は24時間365日、お問い合わせフォームより受け付けております。(対面でのやり取りが必要な場合等は、一部地域に限定されます。)

-

相続分の譲渡

相続放棄と似て非なるものとして、「相続分の譲渡」というものがあります。 ややこしい相続 相続分の譲渡は、主に、例えば、相続人が多い場合や相続争いが起きていると... -

遺留分を考慮しない遺言

遺言の作成においては、遺留分(一定の法定相続人に係る最低限のの取り分)に配慮しなければらないのが原則です。 遺留分に配慮しない方がいいケース しかしながら、ど... -

生命保険と相続対策

生命保険の利用は、相続対策に有効であると考えられています。その理由は、次のようなメリットがあるからです。 生命保険のメリット 1.遺産分割の回避 生命保険は、... -

相続させない方法

親が子供に虐待等をされているような場合、虐待を受けている親は、どのような対応ができるでしょうか。 推定相続人の廃除 この場合、推定相続人の廃除の手続きをするこ... -

遺留分の計算方法

ほとんどの遺言の作成において、最も気を遣わなければいけないのは、おそらく遺留分ではないでしょうか。遺留分は、一定の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分... -

遺留分放棄

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が請求できる最低限度の遺産の取り分のことです。遺留分が特に問題となるのは、遺言等によって法定相続分と異なる割合で遺産を承... -

代襲相続

代襲相続は、故人よりも先に亡くなった子などがいる場合、その相続人が誰かという問題の処理方法を指します。 代襲者等の相続権 民法877条第2項にあるように、「そ... -

新しい生前対策のルール

令和6年1月1日から「相続時精算課税制度」がスタートします。これにより、生前贈与が相続対策の手段となるかもしれません。 相続時積算課税制度 相続時精算課税の制... -

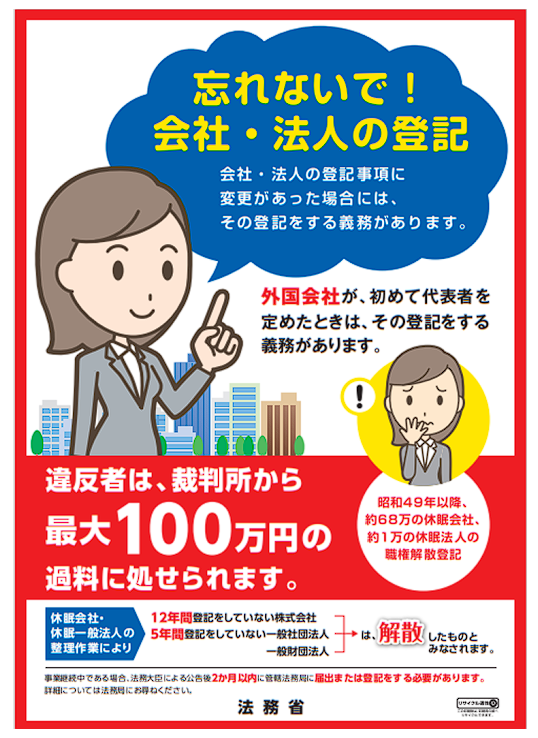

代表取締役の辞任

代表取締役の辞任と取締役会設置会社の対応 例えば、取締役会設置会社において、12月1日に唯一の代表取締役Aが取締役を辞任する予定であるとします。取締役を辞任するこ... -

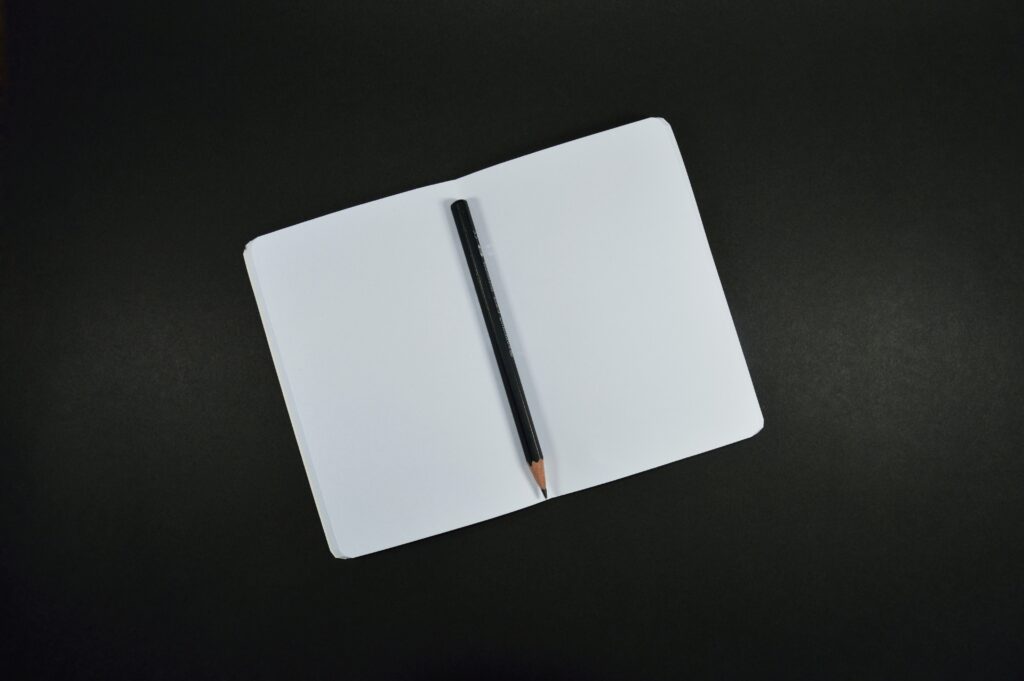

エンディングノート

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まることを踏まえ、東京法務局、東京司法書士会及び東京土地家屋調査士会の合作で、エンディングノートを作成しました。ぜひ... -

株券不発行会社

株券不発行会社とは、株券を発行しない会社です。 株券を発行しない株式会社 「株式会社なのに、なんで株券を発行しないでいいのか」と、初めて習ったときには思ったも... -

株主名簿

株主名簿は、株式会社であれば、その規模に関わらず、原則として、作成しなければなりません。会社の経営上も、株主を把握するため必要な書類です。 株主名簿に記載する... -

離婚後のローン完済

離婚後にローンを完済した場合、登記手続上は少し面倒なことになるかもしれません。 離婚協議書 協議離婚をした場合、おそらく公正証書で離婚協議書を作成することにな... -

登記の順番

不動産を買ったときは、外部から見て分かるように公示をしておかないいけません。公示とうのは公に示すという意味です。要するに登記のことです。そうしないと第三者に... -

公衆道路

相続財産の調査において、公衆道路があるかどうかは、非常に大事です。 道路の定義 建築基準法第42条2項では、道路の中心線から2メートルの範囲は、道路の境界線とみな... -

代表取締役がいない会社

代表取締役1名とひらの取締役1名で経営している会社は少なくありません。 代表取締役がいなくなってしまう会社 このような会社で、例えば、ひらの取締役1名が辞任し... -

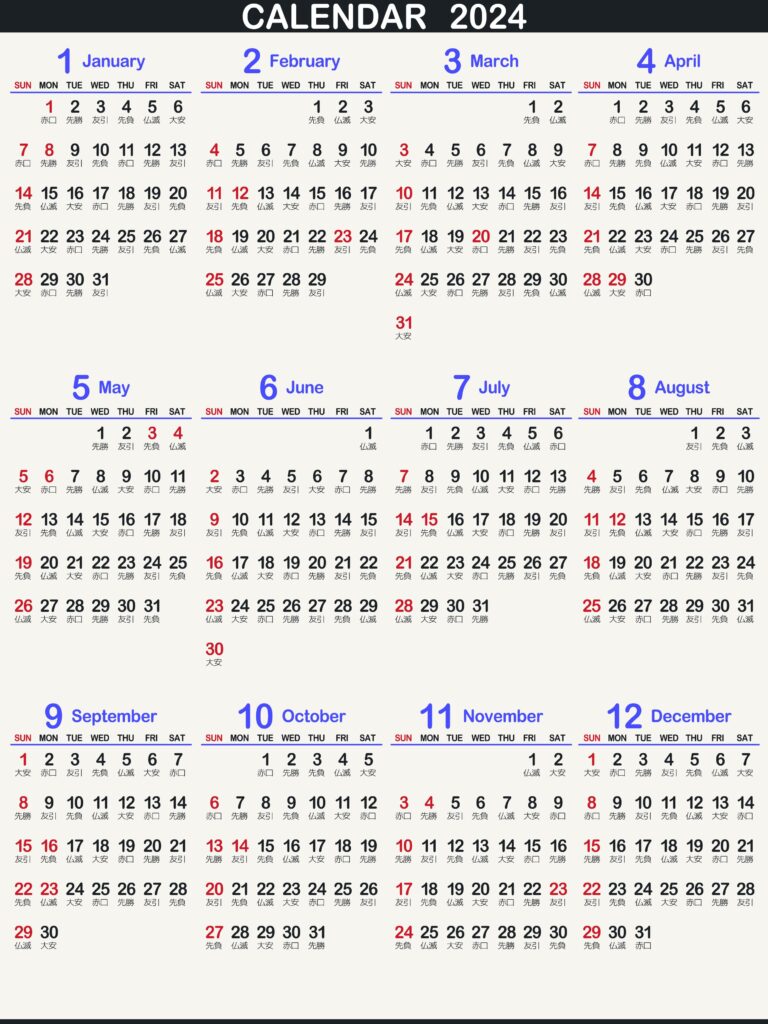

会社の設立日と大安

信心深い人でなくとも、会社の設立日は、縁起の良い日にしたいものです。 会社の設立日 「会社の設立日」は、「登記の申請日」です。つまり、会社の設立日は、自由に調... -

再任の登記

登記の世界に「再任の登記」というのはありません。 重任の登記 再任というのは、任期満了等で退任する取締役を再び選任することですが、実は、登記原因で「再任」とい... -

本店移転日

「来月中に会社の本店を移転をする予定なので、登記の申請をお願いします。」 このような依頼を受けることがありますが、現時点では、登記の申請はできません。登記すべ... -

医療法人の役員変更

医療法人の役員変更は、株式会社の役員変更と微妙に異なっていて、いくつかのトラップ(罠)があります。 理事と監事 医療法人の役員とは、理事と監事です。都道府県知... -

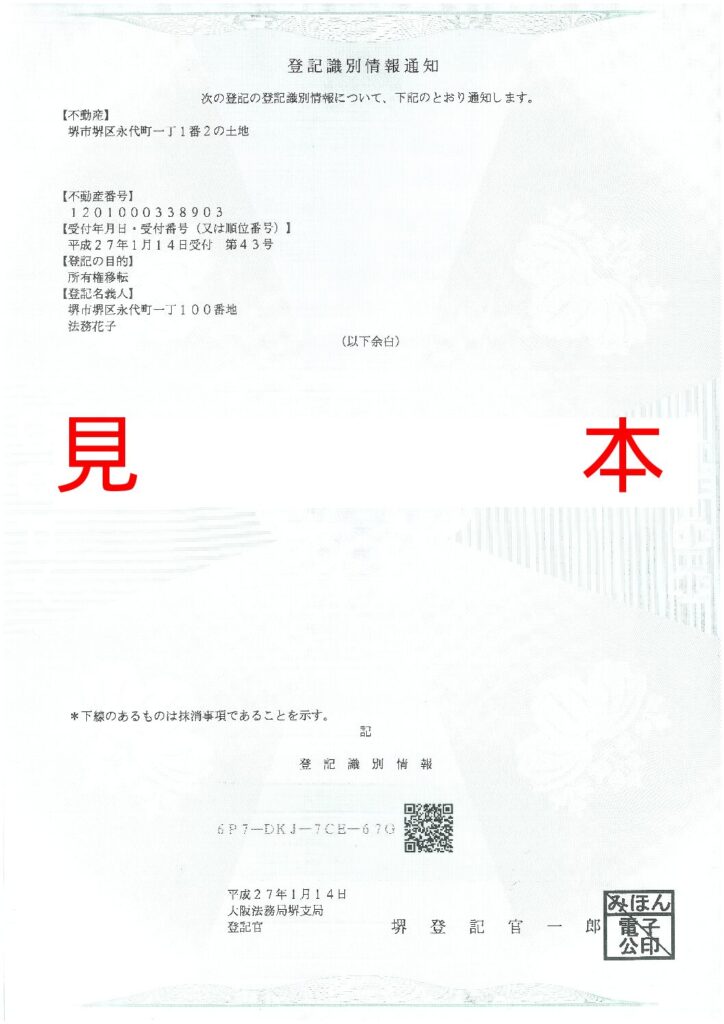

古い権利証

古い不動産をお持ちの方には、権利証とはいう言い方の方が馴染みがあるかもしれません。 不動産登記のオンライン化 登記識別情報は、いわゆる権利証(登記済証)に代わ...